オフィス岸井は、

公認心理師による信頼できるカウンセリング・ルーム

として

神戸新聞社のマイベストプロに登録されています。

サイト紹介

カウンセリング・オフィス岸井とは?

<職場や学校の不適応・対人関係に>

カウンセリング・オフィス岸井は、神戸にある、学校・職場・対人関係などにおける不適応やうつ・不登校・不安障害の問題でお悩みの方々の相談に応じる神戸の心理相談オフィスです

その他学校や職場の不適応や対人関係や生き方の悩みなどさまざまな問題や、やる気が起きない、周囲の目が気になる、集団に入れないなどの問題にも豊富な経験をもとにご相談に応じます。

社会的スキル・トレーニングやアサーショントレーニングなども用意しています。

詳細は以下をご覧ください。

<発達障害やカサンドラの問題に>

大人のうつや様々な不安や悩み、神経症・大人の発達障害等からくる生きづらさや人間関係の問題などさまざまなお悩みにも対応いたします

特に大人の発達障害に関しては、ワーキング・メモリーや聴覚認知・視覚認知の弱さに対する「認知のトレーニング」を用意して、多くの方に「うっかりミスが減った」「聞く力や見る力が付いた」等の声をいただいています。

さらにご本人の問題だけでなく、ご夫婦の問題としてカサンドラ症候群などが問題になっていますが、ご夫婦の問題として一緒に取り組ませていただきます。

詳細は以下をご覧ください。

<アダルトチルドレンやうつ、ひきこもりの問題に>

最近多い相談が「私はアダルトチルドレンではないか」という不安を持たれた方です。同時に抑うつ気分に悩まれたり、怒りの爆発・虐待等に結び付く状態で苦しまれています。

背景に過去の家族の問題、たとえばアルコール依存の親、被虐待の体験、機能不全家庭に育った不全感や自信のなさ、無力感や愛着障害なども影響します。

なかなか過去を振り返るのは辛いですが、立ち向かう勇気を出してご相談下さい。

詳細は以下をご覧下さい。

<うつ病や不安が頭の中から離れない時に>

うつ状態は単なる落ち込みという状態から、それが持続的に続き楽しみや喜びなどの感情が失われていくうつ病まで、いろいろな場面で見られます。

こういう時は、私は「のみ薬・ひと薬・ひにち薬」とお伝えしています。まず病院での診断や薬の処方の<飲みぐすり>を受けるとともに、人とのかかわりの<ひとぐすり>、そして必ず良くなることを信じて待つ<ひにちぐすり>です。

カウンセリング・オフィス岸井では<ひとぐすり・ひにちぐすり>を念頭に置き、ご一緒に取り組ませていただいています。

*面接に当たってのお願い

当オフィスでは1回限り、あるいは数回のみの面接はお受けしておりません。

あくまでも、ご自身の問題に取り組むため、原則として1~2週に1回の継続面接に限らせていただいています。

月に1回と言う面接も、効果の点からお引き受けしていません。その点、ご理解下さい。

*お詫びと訂正

なお数年前までは「初回無料」とお知らせさせていただいていましたが、現在は有料となっています。過去に書いた記

事やコラムではまだ「初回無料」の文言が残っていますが、申し訳ありませんが訂正させていただきます。

③キャンセルはできるだけ早くお願いします。

キャンセルは原則として1週間前までにご連絡ください。突然の体調不良や交通機関のトラブル、天候悪化等はもちろん考慮させていただきます。

それ以外のキャンセルに関しては、キャンセル料をいただくことになります。

ご注意ください。

カウンセリングとはどんなことをするのですか?

<言葉によるカウンセリング>

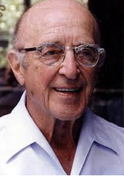

言葉によるカウンセリングでは、カール・ロジャーズによるクライエント・センター・セラピー(クライエント中心療法)をベースにしています。

同時にユングによる深層心理学をベースにした会話や夢分析などによる心理療法を行っています。

C・ロジャーズ

<アート・セラピー、夢分析等>

言葉による面接がどうも苦手だ、あるいはイメージを用いた面接が有効だと感じた場合には、絵画療法・コラージュ療法・箱庭療法などのアートセラピー、あるいは夜に見る夢を持ってきていただいた夢分析などを行っています。

<認知のトーレニングやアサーショントレーニングなど>

対人関係で「どうも自分の本当の気持ちを押し殺してしまいがちだ」あるいは「自分に自信が持てなくてなんといって良いかわからない」というような場合には、無理のない自己主張(アサーション)トレーニングを行います。

また発達障害の傾向があり、見る力・聞く力・覚える、思い出す力・集中して物事に取り組む力に弱さがあるという場合には、「認知のトレーニング・プログラム」を用意しています。

<全国各地からスカイプ・電話による面接の希望をお受けしています>

オフィス岸井は直接対面面接だけでなく、スカイプや電話による面接も行っています。これまで全国各地からスカイプ・電話による面接を実施してきました。

交通費もかからず、自宅にいても可能なため、遠隔地や周囲に相談していることが知られたくない場合にはどうぞご希望ください。

☞最新ショート・コラムについて

☆彡こころのテーマ別ショートコラムはこちら

皆さんの興味関心のある、不登校・発達障害・アダルトチルドレン・ひきこもり・アンガーマネージメントなどなど、さまざまなテーマでショート・コラムを独自の視点からまとめてあります。 興味のある方はゼヒ!

☆彡こころを描いた映画や本の紹介コラムはこちら

「こころを描いた映画・本」について簡単な紹介ショート・コラムを載せています。

コミックや小説、映画など、もしかしたら興味を引く作品に出会えるかも知れませんよ。良ければ一度ご覧ください。

☟ブログ<時どき 静かに>最新記事

気の向くままに文章にまとめてみました。

何が、どうというわけでもないんですけどね。

もしお暇でしたら、どうぞ。

できるだけ毎週水曜・土曜日に更新をする予定です。

*これまでの全ての記事をテーマ別に検索して読めます。

⇒これまでのブログ全記事(検索もできます)

与えることと犠牲になること

「与えると枯渇したように感じる人は“与えている”のではなく、“犠牲になっている”のです」

アメリカの心理学者チャック・スペザーノさんのことば。

う~む、なかなか意味深い言葉です。日本でも有名になった作家トルストイの言葉に「愛とは惜しみなく与えるもの」というのがありましたが、さて「与えること」と「犠牲になること」の違いは何なのだろう?

ちょっと考えると「与えること」は能動的に差し出すことで、「犠牲になること」は奪われること、だと取れます。そういう意味では何かを主体的に差し出すことが、その人のしあわせにつながることが大切なのかもしれません。たとえば「尽くす」なんて行為はそうかもしれません。しかしその能動的な行為が、相手にとって迷惑なものであればこんなにおせっかいなことはありません。やはりそこに相手が必要としているものを感じ取る力が必要でしょう。そういう意味ではこちらが与えたいという気持ちよりも、相手が求めている物を感じ取り、差し出す能力が愛なのかも。

また愛には、男女間の恋愛だけでなく「母性愛」などもあります。母親が子に感じる愛情は「与える」ことと同時に「犠牲になる」ことも幸せにつながっています。生まれたばかりの赤ちゃんの夜泣きや授乳に付き合って睡眠不足になったりすることも、我が子に対する愛に基づくものでしょうから、むしろ睡眠時間を削る行為も、「奪われる」のではなく「差し出して与えている」ということなのでしょう。

また「父性愛」というものもあります。これは「相手が欲しがるものを与える」というような直接的なものではく、「これを与えることが本当に相手の成長につながるのか」という広い観点から見た判断が必要となります。そういう観点から見て判断すれば「与えないこと」の方が相手にとって意味があることも有るわけです。ここが「父性愛」と「母性愛」の違いでしょう。

そうなるとやはり問題は与えるにせよ、与えないにせよ、犠牲となるにせよ、その結果としてこちらが「枯渇したように感じるか」どうかでしょう。これは大切な事ですね。どんな形であれ、「愛」が「義務」や「責務」になってしまうと、即苦しみに変わってしまうからです。人のために、と思って活動したり、身を捧げることが自分にとって苦しみや枯渇感につながっていないか、日々自分のあり方を正直に振り返る必要がありそうです。

幸せになりたいなら・・・

「幸せになりたいなら、

『あの時、ああしていれば』というかわりに

『この次はこうしよう』と考えることだ」

アメリカの精神科医のスマイリーブラントンさんの言葉。

世の中には2種類の人間がいます。

何かにチャレンジしてうまくいかなかった時、

結果を後悔する人と、

そこから学んで次に役立てる人。

同じ結果でも、考え方次第でその人の未来が変わってきます。

ネガティヴ思考は、常に過去を振り返って後悔の連続。

ポジティヴ思考は、常に未来を見据えて今の結果を今後に生かそうとする。

どうせ同じ経験をするなら

前向きに生きたいものですね。

水やり

初夏のお天気が続きますが、みなさんお元気ですか?この時期、木々の緑を見ているとなんだかうれしくなってくるような気がしますね。冬の間はまるで枯れたような姿を見せていた木々が、春の気配を感じるとなぜか不思議に一斉に芽生え始め、あっという間に花を咲かせてくれます。こういう様子を毎年毎年見ていると、植物というものが持つ生命力という奇跡を実感せずにはいられません。

しかしこういう話を書くと、昔お会いしてお話を聞かせていただいた方の話が思い出されてなりません。その方は長く鬱状態が続いていて、ようやく改善の兆しが見えてきた方でした。その方をお話をしたのも確か春だったと思いますが、私が「春になると木々が芽生えてきますね」という話をすると、その方はこう言われたのです。

「私の家も田舎なので庭にたくさんの盆栽が置いてあります。そしてその盆栽に毎日水をやるのが私の日課でした。今も毎日水をあげているので、盆栽から新たな芽生えがあるとうれしくなります」

そう言われてから彼はこう続けました。

「でもそういう気持ちになれたのは最近です。以前私の調子がもっと悪く、苦しい毎日が続いていたころ、この盆栽たちが目障りで仕方がありませんでした。そして毎日水をあげるのだけれど、できるだけたっぷりと水をあげ続けたのです。」

「なぜそんなに水をあげ続けたかと言うと、その頃は木々の生命力など感じる余裕もなく、むしろその湧きだすような生命力が苦しくて仕方がありませんでした。」

「だから私が水をあげ続けていたのは、木々を潤すためではなく、必要以上に水を注ぎ込んで根腐れを起こして『木々をからすため、木々を殺すため』に水を注ぎこんできたのでした。そのぐらい生きるということに苦しみを感じていたのです」

このような内容のお話しをお聞きして、改めて鬱状態の苦しみの辛さを実感した覚えがあります。

萌出ずる春の生命力は、それを受け取るこちらに十分な受け入れいる余裕があってこそ、喜びと感じられます。

この春の季節を、ため息と苦しみに耐えながら過ごされている方もいらっしゃることでしょう。世間はGWを浮かれていますが、この時期じっとやり過ごしている方々もいることを忘れてはいけないと思っています。

最後に、先にあげた男性はこうも言われていました。

「木々に水をあげるには良いのだけれど、毎日あげると木々は毎日水をもらわなくては耐えられないようになってしまいます。本当はその木が必要な量を必要な時にあげる方が、本来の生命力が湧き出てくるのです。だから私は今は3日に1度、水をあげるようにしています」と。

水をあげるのも、「こちらが水をあげたいから、あげる」のではなく、あくまでも相手の木々の立場に立ったあげ方をするのが大切なのかもしれません。あまり励ましたり、関わりすぎると返って依存させてしまい、自分の力で立ち上がるエネルギーを奪うことにもなりかねません。一時期の燃え上がるような新緑もいいですが、その前に冬枯れしたような長い期間があり、その時期をじっと耐えてきたからこそ、今の春の新緑がある事を忘れないようにしたいものです。

<神戸新聞のマイベストプロに掲載されているコラムはこちら>

☆リンク☆

■ 聴覚障害児・者関連のカウンセリングならオフィス岸井へ

http://deaf-officekishii.jimdo.com/

■ 心理カウンセリングのフィーチ

サイトトップURL:https://feech.net

当サイトの紹介記事URL:https://feech.net/counseling-rooms/kobe/