人生に向き合うことを求められた時

老いと向き合う

認知症の母親と格闘する

「徘徊 マリリン87歳の夏」

BPSDという言葉を御存知でしょうか?

知ったかぶりをしていますが、実は私も良知らなくて調べてみると・・・

BPSDとはbehavioral and psychological symptoms of dementiaの頭文字を取った略語。認知症の症状は「中核症状」とBPSD(周辺症状)」の二種類に大きく分けられます。「BPSD」は、認知症の基本症状である「中核症状」の記憶障害・見当識障害・理解の低下などから二次的に起こる症状で、以前は「問題行動」「迷惑行動」とも呼ばれていました。

確かにこの映画を見た限りでは、「問題行動」「迷惑行動」が確かに見られます。

でも、何となく可愛い部分もあるのです。

もちろんいつも相手をしている方にとっては「可愛い」なんて言葉では済ませられないことなのでしょうけれど。

そのお母さんのパワフルなBPSDに感心するとともに、介護をしている実の娘さんの、その母親譲りの、献身的でパワフルな生き方を見てなんだか二人が共に支え合っているような印象でした。

“子ども笑うな、来た道じゃ

年寄り笑うな 行く道じゃ”

年寄り笑うな、行く道じゃ

「ボケますから、よろしくお願いします」

この映画を見て、まず思ったことは「生きるということは何かを得て、何かを失う、その繰り返しなのだ」ということです。結婚し伴侶を得、子どもを得、親という役割を得、その後子供が離れていくことで親の枠割から離れ、年齢を重ねるたびに体力・健康を次第に失い、記憶やこれまでできていた料理や家事の技術も次第にできなくなっていく。

しかし今度はそういう自分から自立して離れていった子供が、再び見守ってくれる存在として側に寄り添ってくれるようになり、新たに福祉サービスと出会うことでまた担当の人やデイサービスでの仲間など、新しい人たちとの出会いが生まれてくる。

「人生はあざなう縄のごとし」と言いますが、すべては螺旋階段のように前進と後退を繰り返しながら、気が付いてみたら「そうか、ここまで来たのか」と来し方を振り返るものなのかもしれませんね。

そしてもう一つはそういう前進と後退を繰り返すささえでもあり、エネルギーともなるものはやはり「生きる意味」ではないか、ということです。

「生きる意味」とは人とのかかわりの中で「何か自分が役に立っている」「人に必要とされている自分がいる」という自分に対する存在意義見たいなものではないでしょうか。その逆の思いが「(こんなに何もできなくなった自分は)誰かに迷惑をかけることになる」「迷惑をかけてまで生きていたくない」という言葉なのかもしれません。

誰もが死に向かって生きていることはさだめであり、死ぬまでは自分の生を全うしたいものです。そのために「自分が生きている意味」を人とのかかわりの中で探し求め続けることこそ、「人間=人と人との間」に生きる存在として求められている営みなのかもしれません。そしてその原点はやはり「家族」にあるのではないか、ということを思わされた作品でした。

「老い」は避けられない。変えられるのは「老い」に対する周囲の関わりだ。

DVDアニメーション「しわ」

銀行の支店長を長く勤めてきたエミリオ。しかし彼にも老いは忍び寄っていく。誰にとっても「老い」は避けることができない自然のことなのだから。

しかしその自然の成り行きに向かい合って戸惑いを隠せないのはエミリオ本人だけではない。「老いていく父」とどう向かい合っていけばよいのかわからず、怒りを隠せない息子も同じように戸惑っているのだ。

ごく最近私たち夫婦は、私にとっての義理の母親、つまり妻の母親をエミリオと同じように高齢者施設に入所をしてもらう手続きを済ませた。本人にとっては決して本望ではなかったろう。しかし今の健康状態や生活状況では一人暮らしは難しく、また私たち夫婦も同居の介助は無理だと判断した。

果たしてそれでよかったのかと言う思いは消えない。そしてこのアニメーションを見ながら、「実はこれは主人公のエミリオを描きながら、いずれは同じようにおいていく自分自身を見ているのだ」と気づかされた。

誰しもが避けることのできない「老い」。そして「老いていく親」にどう関わればよいのか、これを考えさせられることこそ、「親が子供にできる最後の教育」であり、子どもは自分の人生をかけて親の教育に向き合い、自分なりの答えを見つけなければいけないのだ。

生と向き合う

「生」と向き合う、「死」と向き合う

『銀河の死なない子供たちへ』

「銀河の死なない子供たちへ」というコミックをごぞんじでしょうか?

「死なない」という言葉から、「永遠の命」ということを連想された方、また「永遠の命」かた手塚治虫さんの「火の鳥」を連想された方もいらっしゃるかも。

確かにこのコミックの中でも、「火の鳥」に触れられています。「火の鳥」が「有限の命」の人間が「永遠の命」を追い求めるストーリーだとすれば、この作品は逆に「永遠の命」を持つことの意味を問いかけることで「有限の命を生きることの意味」を逆照射するストーリーだと思います。

絵柄は「火の鳥」とは対照的ですが、しかしこの作品を読んで、私は「有限の命を生きる意味」「人間として生きるとは」を考えさせられました。

やはり「自分の世界を生きること」死ぬことも含めて「自分という生き方を自己決定できること」、もう少し簡単いえば「納得できる生き方をお前はしているか?」と問いかけられているような気がする作品でした。

「少しばかりの敬意と平等を!」

知的障害者4人で結成されたバンド「ペルッティ・クリカン・ニミパイヴァト」を追ったドキュメンタリー

「パンク・シンドローム」

この映画は、ホント、元気をもらえる映画でした。

知的障害者4人のメンバーで結成されたフィンランドのパンクバンド「ペルッティ・クリカン・ニミパイヴァト」を追ったドキュメンタリーです。

ペルッティ・クリカン・ニミパイヴァトっていう舌を噛みそうなバンド名ですが、本当に活躍しているのです。知的障害者の活動だから注目を集めるわけではなく、注目は彼らのアナーキーで純粋な生き方。

その自分らしい生き方の表現の一つとして「パンクロック」そして、その歌詞。

「精神科施設のメシはまるで豚のエサ」

「いつかグループホームを爆破してやる」

「少しばかりの敬意と平等が欲しい」

「権力者はペテン師だ 俺たちを閉じ込める」など施設や社会への不満を、直截に強烈な歌詞としてぶつけてきます。

障害があるために生きづらさを抱えた世の中の中で、堂々と自分の人生を音楽で主張し、世間的な成功も集めつつある彼らの姿を見ていると、ある意味「戦う障害者」とも言えます。そのぐらいのエネルギーがなければ、常に受け身で福祉にお世話になる存在としてしか、地域の人にも、また自分自身をも認識できなくなるのではないかもしれません。

自分のできることで、自分自身の存在をアピールし、「少しばかりの敬意と平等」を手いれることは当然の権利だと思いますね。それはもちろん、身体や精神的な障害に閉じ込められた人々だけでなく自分自身の殻や世間と言う常識や固定観念に閉じ込められ自分自身の存在を殺している、私たちをも含むすべての人にとっての権利だと思います。

そのことを思い出させてくれた彼らの、そしてこの映画に感謝しました。

さぁ、俺も頑張るぞ!

『生きる』ということは誰かと出会うこと

コミック「ニトロちゃん」

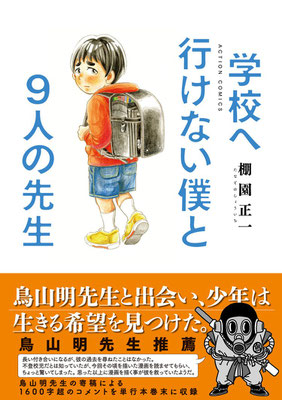

そして「学校へ行けない僕と9人の先生」

発達障害とともに生きる漫画家、沖田×華さんの自伝的作品「ニトロちゃん」、そして漫画家 棚園正一さんの「学校へ行けない僕と9人の先生」です。

この二つの作品を取り上げたのは、どちらも「発達障害」「不登校」と困難は異なるものの、何人かの先生に苦しめられ、しかし出会った理解ある先生に救われた経験を描かれているからです。

棚橋さんは不登校になり学校に行けない自分を責める日々を送る中で漫画を描き、その作品を「ドラゴンボール」の作者鳥山明先生に認めてもらい、「生まれてきてよかったと思った」「きっと大丈夫」そして漫画家となられた今は「あの頃の学校へ行けなかった毎日は、いまでは僕の宝物だ」と語られています。

そして沖田さんはご自分の子供の頃に大変つらい思いをされていたことをコミックにされています。そうして中3の時に自分を理解し、認めてくれる川平先生に初めて出会い、「自分は悪くないんだ」と思えたそうです。こうして伝えてもらうことで「実は私も同じ思いをしていた」とか「具体的な特性のは違っていても、同じような気持ちになったことがある」と言う方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

最後に沖田さんの作品の中での語りを引用させていただきます。

「『先生』は不思議な存在です。ニトロを追い詰めたり救ってくれたりする。ただ一つ分かったのは、信頼している人の言葉は魂を揺さぶる力があること。『先生ありがとう』とは言わないけど、ニトロに『普通』に接してくれたことは忘れません」

『生きる』ということは、誰かと関わることで支えられる体験の積み重ねなのかもしれません。もちろん、ニトロちゃんも学校に行けない僕も、その作品を通じて今度は誰かを支える立場になっているのです。

死と向き合う

日本の自殺の問題をアイルランド人の監督が取り上げた無料公開映画

「自殺1万人を救う戦い SAVING 10,000」

日本で1年間に自殺する人数は約3万人、10年で約30万人が自殺しているという。それはアイスランドの人口と同じ・・・。日本の自殺率は、何と、アメリカの2倍、タイの3倍、ギリシャの9倍、そしてフィリピンの12倍・・・・。

そういう衝撃的な事実が語られながら始まる「無料公開の映画」、それが今回取り上げる映画、「自殺1万人を救う戦い SAVING 10,000」

これは日本の自殺の問題を、何とアイルランド人のレネ・ダイグナン監督が映画化した作品です。映画の一番最後で語られるのですが、監督がこの作品を撮ろうと思われた理由は、監督ご自身の実体験からだそうです。近隣の高齢者の女性の自死を救えなかった、という・・・・。

50分と少し長いですが、もし興味を持たれたら下の動画を拡大して見て下さい。最後まで見ることができます。そしてどんな感想をお持ちになるでしょうか?

アメリカの金門橋での自殺を描いたドキュメンタリー

「ブリッジ」

「ブリッジ」とはアメリカの金門橋「ゴールデン・ゲイト・ブリッジ」のこと。この橋がなんで「自殺」と関係あるのか、というと、この橋からの飛び降り自殺が大変多いことで有名だからです。

この映画の監督で、「不都合な真実」「ダーウィンの悪夢」などの社会派ドキュメンタリーを撮られてきたエリック・スティール監督は「・・・・アメリカでは自殺の人数は非常に高く、実際自殺は殺人の2倍起きているんだ。だが人々は、自殺が少ないと思い込んでいる。それは自殺が社会問題としてあまり語られなかったからだ。だから問題提起した」と言う趣旨のことを述べられています。

確かにこの映画の中では、金門橋の橋げたの近くで、何度も逡巡しながら歩き回り、ためらいがちながら、しかし意を決したように橋げたに足をかけ乗り越え、そしてしばらくのち、一気に70メートル近く下の水面に身を投げる様子がそのまま映し出されています。・・・・そしてその身を投げた方々の両親や知人のインタビューをそのまま載せ、その人の死に至る家庭と、周囲の苦しみを描いています。

そんな瞬間を遠くから狙いを定めてずっとカメラで追っていた、と言う点にひっかるところはありますが、しかしおかげでショッキングではあるものの社会への問題提起としては非常にインパクトのある作品に仕上がっています。

妻を失った夫と母を失った娘たち

「さよなら。いつかわかること」

この家族の母親グレースは、アメリカ軍の兵士としてイラク戦争に参戦し、死亡しました。その知らせを呆然と受け取った夫スタンレーは二人の娘ハイディ(12)とドーン(8歳)にどう伝えればいいか、迷い苦しみます。

そして迷ったスタンレーは衝動的に二人の娘を連れて旅に出たのです。

大切な人を亡くした場合に多くの人は一様なパターンの行動に出ます。それを「喪の仕事」とか「対象喪失」と言いますが、一般的なパターンには次の段階があります。

第1段階: 無感覚・情緒危機の段階

死を知らされた直後の反応で、激しい衝撃に茫然として死を現実として受け止めることができない。

第2段階: 思慕と探求・怒りと否認の段階

喪失を事実として受け止め始め、深い悲嘆が始まるが、他方でまだ喪失を充分には認めることができず、故人を無意識に探し求めたりする。

第3段階: 断念・絶望の段階

死の現実が受け入れられ、絶望に襲われる。それまで故人との関係がすべて失われたことを自覚し始め、絶望、失意、抑うつ状態が支配的になる段階。

第4段階: 離脱・再建の段階

故人の死をようやく受け入れることができはじめ、思い出は穏やかで肯定的なものとなり、場合によっては新しい心の支えとなる相手を見つけたりもできるようになる。

この映画では父親ののスタンレーや娘たちの言動に、先に述べたようなさまざまなこころの状態が見事に描かれています。

<神戸新聞のマイベストプロに掲載されているコラムはこちら>

☆リンク☆

■ 聴覚障害児・者関連のカウンセリングならオフィス岸井へ

http://deaf-officekishii.jimdo.com/

■ 心理カウンセリングのフィーチ

サイトトップURL:https://feech.net

当サイトの紹介記事URL:https://feech.net/counseling-rooms/kobe/